在央視播出的《大國工匠》節(jié)目中,介紹了中國電科第十四研究所雷達收發(fā)組件總裝師顧春燕的事跡,節(jié)目中提到,我國最尖端雷達的核心部件,需要采用名為“金線鍵合”的工藝,用比頭發(fā)絲還細的金線,將芯片與外部電路連通。

這種工藝通過針尖的超聲震動,使得金線與焊盤形成分子間連接來達到微焊接目的,全部流程必須在顯微鏡下完成。

一克黃金可以拉出10微米直徑、661米長的金線,大概是一根頭發(fā)絲的8分之1粗細,用這樣的金線來鍵合雷達收發(fā)組件,必須靠人工完成。

節(jié)目中披露,這種對芯片的極致要求來自于太赫茲雷達,它是未來戰(zhàn)場上對動態(tài)目標探測成像的殺手锏,它的極高頻率,要求芯片內(nèi)部器件之間的間隔必須呈幾何倍數(shù)縮小,同樣,用來連接器件的金絲也必須細到極限。

顧春燕需要把組裝的不可能變成可能,高倍顯微鏡下六萬赫茲的震動頻率,通過她右手的觸碰,將中國最尖端雷達設(shè)備的收發(fā)組件一點點串起。

2007年,顧春燕技校畢業(yè)進了中國電科十四所,那時所里剛開始搞微組裝,為了練技術(shù),她甚至會用尺子反復測量手腕抬起的高度,只為了鍵合時能讓金線的拱起的弧度一致。

也是在同一年,顧春燕和同事開始組裝中國第一部星載相控陣雷達中的上千個組件。

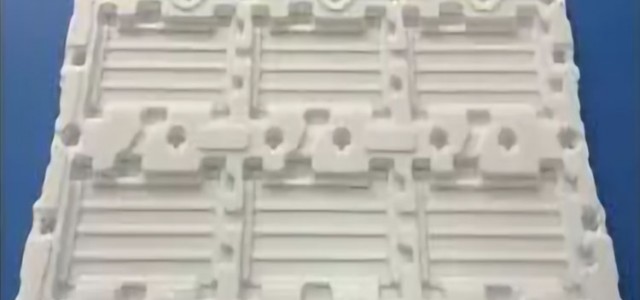

十多年過去,我國雷達里原先的大塊頭組件,已經(jīng)隨著技術(shù)的進步變成了小方格。某組件有四個通道,十幾層,每一層都有正面反面,每一層里面的器件密密麻麻的,幾乎沒有什么距離。

2014年春天,高分三號衛(wèi)星研制到了關(guān)鍵階段,這是我國首顆分辨率達到1米的C波段多極化微波遙感衛(wèi)星,每平方厘米的收發(fā)組件上,裝配密度超過了一萬個點,這給鍵合工序出了大難題,哪怕在操作中產(chǎn)生5微米的誤差,都會造成芯片短路。

沒有人敢操作的事情,顧春燕站了出來,她創(chuàng)造性地將劈刀打薄并旋轉(zhuǎn)90度安裝,將芯片傾斜15度角順利鍵合。但經(jīng)過整機測試發(fā)現(xiàn),雷達訊號比預計的要微弱。

改制芯片起碼需要半年,會極大拖延研制進度,錯過發(fā)射窗口期,唯一可行的方法只有再次通過鍵合工序,將已經(jīng)連好的上千根線條當中的一條割斷,連接到另一枚器件上。這樣的改動是破天荒第一次,一旦割錯或者割傷別的線條,芯片就會立刻報廢。

這是一場雷達的“心臟搭橋手術(shù)”,顧春燕把現(xiàn)場15微米的硬質(zhì)針頭,用酸微腐蝕方法變細作為自己的“手術(shù)刀”。幾分鐘后,她站了起來,大家一下圍了過去,整個廠房沸騰了!

2016年8月,搭載著“超級透視眼”的高分三號衛(wèi)星成功發(fā)射,從此,穿過雷雨、濃霧,我國衛(wèi)星遙感水平實現(xiàn)了新的跨越。

節(jié)目透露,作為十四所微組裝首席技能專家,顧春燕擔負起了所有研制性產(chǎn)品的首件全流程作業(yè)任務,經(jīng)她組裝的包括從中國的航母和驅(qū)逐艦上的“海之星”,到新一代戰(zhàn)機火控雷達。

如今已是中國電科十四所雷達收發(fā)組件總裝師的顧春燕感慨道,剛到十四所的時候,就知道是報效祖國的,干的時間越來越長,才知道我們做的這些產(chǎn)品,真的是越來越了不起。我們國家自己的設(shè)計師獨立設(shè)計,我們用我們自己的工藝來組裝它。這是我們的自豪感,也是責任感。